- 您好!欢迎来到康源名医金桥网

我们常讲,天地气交生万物(包括人),其实也可以说人生天地,因为盘古(人)开天辟地。

有人而混沌中鸿蒙初开,古人认识宇宙的方法就是阴阳模型,当然基于阴阳又可推出四象、五行、六气、八卦等模型。

中医常见模型有阴阳、五行、六气、伤寒六经、奇经八脉、十二经脉等。

伤寒的六经与黄帝内经的六经、五运六气都有联系,但非同一个六经。

比如太阳经,太阳寒水,皮肤表玄府最容易受寒,导致毛孔闭合,故《伤寒论》以太阳经命名,但其实《伤寒论》的太阳经亦有太阳温病、太阳中暍、太阳疫证、太阳痉证等,只是太阳病的伤寒为最主要、最常见;

再比如《伤寒论》的阳明经,阳明燥金,阳明经最容易因津液缺失而便秘,故以阳明经命名,但其实阳明病亦包括腹泻、呕逆等,只是阳明病的津液缺失大便不通为主,最常见

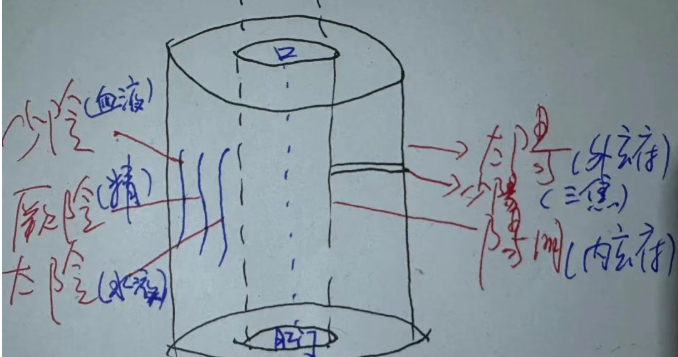

太阳经,阳明经,少阳经,太阴经,少阴经,厥阴经。

三阳经为通路(玄府孔洞管道),三阴经为物质(气血津液精气),人体疾病不出《伤寒杂病论》,三阳道路通畅,三阴物质不虚,则人体无病。

人体内物质需要通路来流转,通路需要物质来滋养,一体两面。老话说,吃啥补啥,这有一定道理,但我们要知道仲景医圣为啥不直接讲人体皮肉筋骨脉、五脏六腑,而分成三阴三阳,因为我们不可能拿过一块肉或骨头就直接补到身体上,而是要通过饮食,阳化,阴成,阳化才能被身体利用,而这个过程可以用六经来表达。

手足三阴三阳(手太阳小肠经,足太阳膀胱经;手阳明大肠经,足阳明胃经;手少阳三焦经,足少阳胆经;手太阴肺经,手少阴心经,足少阴肾经;手厥阴心包经,足厥阴肝经)

古语有云:不识五运六气,检遍方书何济;学医不知经络,开口动手便错。

五运六气是天地之风水,天地气交流行。经络是人身之风水,人身之气场。

海上航线由海底之暗礁地势、洋流之走势、天上之风势,共同作用而成,空中航线亦然,国家道路网亦然,人体十二经络亦然。

人体皮脉肉筋骨场势相搏而成“真气”运行之无形路线,人死油尽灯枯,真气不再运行,故解剖不见经络。

真气散于全身维持人体机能,十二经络如江河,是比较大的流动路线。那穴位呢,则如人身风水的藏风纳气之所,经气结聚之所在。人体有十二正经(手足各六,外连肢结,内络五脏)、奇经八脉(冲脉、带脉、任脉、督脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉),整个经络如一张网一样,皮肉筋骨脉、脏腑肢节都挂在这张网上。

人体皮脉肉筋骨中,血脉是不断流动的状态,影响经气的流动,联系密切,常合在一块儿称经脉。

阳之极为暑,阴之极为寒,阴阳交为湿,阴阳易为燥,阴阳动为风,阴阳郁为火。故有寒水,燥金,热火,风木,湿土。

六气合阴阳,即六气以三阴三阳(太阳、阳明、少阳、少阴、厥阴、太阴。)来标识。

其中少阳为一阳(初),阳明为二阳(长),太阳为三阳(盛);厥阴为一阴(初),少阴为二阴(长),太阴为三阴(盛)。

天地气交,地气上升,天气下降。

阴之初升为厥阴,生发之始为木,故厥阴风木;阴之再生为少阴,少阴为长,为火,故有少阴君火;阴之三生,为太阴,由升转降,处阴阳之中,为太阴湿土。

阳之初降,为少阳,少阳为太阳,入于土中,为少阳相火;阳之二降,为阳明,阳之收,金主收,故阳明燥金;阳之三降,阳藏于下,水主藏,为太阳寒水。

木生火,火生土,土生金,金生水,水生木,此五运六气,其中火有二,少阴君火为地下水中所升之热,少阳相火为天之太阳辐射之热。

天人相应,五行是阴阳消长的规律,生长化收藏;六气是阴阳之气的多少,外显为气候。人体,内部五脏,生长化收藏,外则现六气。

天之六气,三分为温度、湿度、气压。温度不同而分寒暑;湿度不同而分燥湿;气压不同而分风火(空气流动为风,空气中有热和水,故有温度和湿度。空气不流动,水热相结,则为湿热。湿热相蒸,如夏天垃圾堆积,则郁而发酵生火。)

人体亦然,温度、湿度、气血津液流通正常,则人体温润,六气太过则为六淫邪气伤人。

五行有生长化收藏五行循环,六气有主气和客气的循环。

关于三阴三阳开阖枢,后面再单独写。

豫公网安备 41110202000246号互联网药品信息服务资格证书:(豫)-经营性-2022-0039增值电信业务经营许可证:豫B2-20221313医疗器械经营备案编号:豫郑食药监械经营备20212188号

豫公网安备 41110202000246号互联网药品信息服务资格证书:(豫)-经营性-2022-0039增值电信业务经营许可证:豫B2-20221313医疗器械经营备案编号:豫郑食药监械经营备20212188号